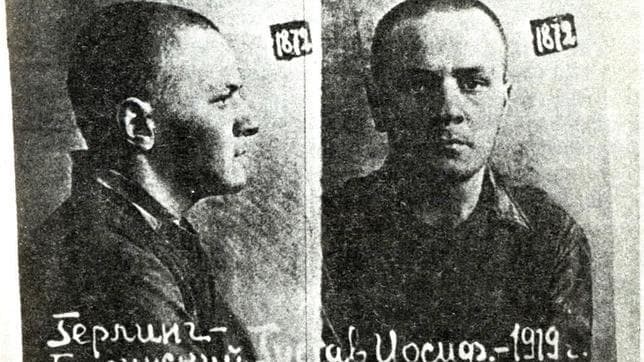

Gustaw Herling-Grudzinski, polaco nacido en Kielce en 1919, relata en Un mundo aparte sus experiencias en prisiones y campos soviéticos entre 1940 y 1942. Los temas de la literatura del gulag: el hambre y el frío inhumanos, el escorbuto, los interrogatorios, la arbitraria duplicación de las condenas, la extenuación del trabajo en los bosques, la “manía” de las confesiones, la delación, la necrosis de los sentimientos... Desde Solzhenitsin nos lo han contado; no demasiados, es cierto –aunque físicamente supervivientes ha de haberlos en buen número, no es fácil que sean muchos los que salieran de allí con una pizca siquiera de su humanidad anterior.

Herling-Grudzinski recorre, con cierto desapasionamiento, diversos temas, personajes y anécdotas que dan al relato de su paso por los campos un carácter de experiencia propia, única, por un lado, y de esbozo de lo que es un campo soviético, por otro. Si uno quiere acercarse al universo gulag y quemarse, guardar para siempre las cicatrices grabadas en su sensibilidad y respirar la mejor literatura posible, ha de leer los Relatos de Kolymá de Varlam Shalamov (Mondadori 1998). Nada tan bello y tan terrible sobre el infierno blanco. Sin embargo, el presente libro es fundamental porque, de forma sencilla y responsable, esclarece algunos puntos esenciales para conocer los entresijos del sistema concentracionario soviético y la psicología de presos y carceleros.

Uno de dichos puntos es el de la desintegración de la personalidad del acusado como objetivo primordial del sistema de trabajos forzados, interrogatorios y la vida en el campo en general. Se trata de explotarlo económicamente en primer lugar mediante el trabajo para después eliminarlo, pero no de forma expeditiva y radical sino lentamente, a través de mil y una formas de sadismo y tortura. No es el caso enumerarlas, conocidas son -aunque uno siempre descubre nuevas especialidades de maestro. Sí lo es, sin embargo, describir el sentido y el método de esa desintegración, a la que el autor denomina la “Gran Transformación” del individuo. Se trata de ir “preparándolo” por medio de los métodos aludidos –aplicados con el máximo de crueldad por sujetos amaestrados para ello-, hasta que su personalidad empieza a dar muestras de una incipiente descomposición, y lo que hasta entonces era falso y absurdo para él comienza a aparecer, en su alucinación, como probable. La voluntad se rompe y el individuo queda listo para el golpe definitivo, que H-G describe como una operación de corazón en la que el cirujano cambia el órgano de un lado al otro, a la vez que transplanta y recoloca otros órganos y tejidos, hasta conseguir que un nuevo paciente renazca del anterior, del modo en que en los ritos iniciáticos de las civilizaciones antiguas los neófitos recibían un baño de sangre animal como bautismo purificador. El golpe final ha de ser rápido y certero para impedir el mínimo titubeo que despertaría la conciencia, o lo que queda de ella, del paciente.

El hombre “nuevo” irá quemando en pocos días las últimas oportunidades de atrapar algún hilo de su antigua vida. A esto le ayudarán con encomiable diligencia sus cancerberos y sus compañeros ya metamorfoseados. Es ya un autómata. El último nervio vivo, el más resistente al nuevo cuerpo, nos explica H-G, es el de la piedad por el otro. Se manifiesta, por ejemplo, en el impulso de compartir el pan, en la llamada de auxilio tras el accidente de un compañero o en la angustia ante su dolor físico. Pero este sentimiento también desaparece en semanas. La degradación a un estado de infrahumanidad lo aniquila y en su lugar hace nacer la repulsión por el otro, por su hambre, su hedor, sus heridas, su desesperación. Esto me lleva a recordar las reflexiones de Jean Améry sobre la tortura (Más allá de la culpa y la expiación, Pre-Textos, 2001). Ésta, nos dice Améry, reduce al hombre a su absoluta corporalidad (“Postrado por la violencia, sin esperanza de ayuda y sin posibilidad de defensa, el torturado que aúlla de dolor es solo cuerpo y nada más”.). Si la tortura tiene un carácter instrumental para conseguir determinados fines (confesiones falsas, delaciones) o si es la esencia del regimen concentracionario (lo cual Améry afirma tajantemente del nazismo) es harina de otro costal.

“La vida en el campo es llevadera solo cuando en la mente y en los recuerdos del preso se borran por completo las medidas comparativas respecto a la vida en libertad”, afirma H-G. Esto explica que Eugenia Ginzburg (Eugenia Semyonovna Ginzburg, Journey into the whirlwind, Harvest 1975) sintiese una especie de mazazo y una opresión espantosa en las sienes cuando, en su celda de la prisión de Krasin en Kazan, recibió la noticia de que su marido había sido arrestado. Hasta entonces, en el curso de los meses que llevaba en la cárcel, había casi conseguido desterrar de su mente a sus tres hijos, arrinconados en un lugar seguro de su subconsciente en el que el padre velaba por su seguridad y suplía la carencia de la madre. Al saber que éste ya no estaba con ellos, su antigua vida irrumpió nítida y brutalmente en su embotada memoria, y la clara conciencia de la desprotección y la indefensión de sus criaturas traspasó, destrozando todos los tejidos, el espejismo de amortiguación frente al dolor con que Ginzburg había revestido su persona. La situación presente se tornó insoportable, precisamente porque la realidad exterior había penetrado de repente en la no-realidad de la prisión. Las medidas comparativas de que habla H-G reaparecen. El preso aún no ha sido transformado.

Este mecanismo de autodefensa, explica H-G, hacía que los presos evitaran contar los días, semanas, meses o años de condena que les quedaban por cumplir, ya que, por una especie de pacto tácito, cuanta menos esperanza se manifestaba en recuperar la libertad, más probabilidades había de que esto sucediera. El no contar, no pensar, no saber, constituía una especie de escudo contra la mala suerte, sin el cual el preso recibía la noticia de la nueva condena como un golpe mortal. Parece que en circunstancias absolutamente extremas el ser humano conserva ciertas pautas de comportamiento propias de la vida cotidiana, en libertad. Cuántas veces borramos de un plumazo de nuestra imaginación el primer atisbo de pensamiento sobre algo que nos resulta atractivo, placentero o ilusionante, tratando de evitar, inconscientemente temerosos de romper el hechizo, que el mero pensar en algo malogre su hipotética realización. Nos pasa cuando pensamos en personas que nos resultan atractivas pero para las que aún no somos nadie o en futuros e improbables éxitos académicos o profesionales con los que no nos atrevemos a soñar.

Otro dato que me llama la atención, por la crueldad del cálculo que subyace a él, es la forma de organización de las brigadas de trabajo que debían cumplir con una cuota. En las brigadas de trabajadores que no cumplían toda la cuota (porque muchos de ellos eran viejos, débiles o enfermos) mandaban delante a los jóvenes para que ganaran tiempo con su velocidad, arrastrando a los menos ágiles. De esta forma los rezagados eran expulsados y envíados al Mortuorio (no es necesario explicar la función de este barracón), y las brigadas eran rejuvenecidas por “selección natural”. La solidaridad entre los reclusos desaparecía del todo y era sustituída por una carrera ciega en pos de los porcentajes.

La piedad, la solidaridad... ¿y qué hay del amor a la pareja, por ejemplo, si la había? A este respecto H-G nos habla de la Casa de Visitas (barracón en el que los presos pasaban el período de tiempo que duraba la visita de sus familiares) como único refugio de los sentimientos, el único lugar del campo en el que las relaciones entre hombres y mujeres se basaban en el respeto o en algo parecido a él, al menos en aquello en que se habían basado en libertad. La suciedad, la humillación y el cinismo que campaban por sus respetos en el recinto retrocedían ante las puertas de este extraño templo y de la presencia de las “personas pertenecientes a la franja intermedia”, es decir, los familiares, los que supuestamente gozaban de libertad pero compartían lecho con los “enemigos del pueblo”. Lo que sucedía en la Casa de Visitas adquiría pues el carácter de sagrado (los hijos allí concebidos pasaban a ser “hijos de todos”) y la mera perspectiva de tener, en un futuro más o menos determinado, una cita en dicho lugar, equivalía a tener un objetivo en la vida, algo que esperar, y por lo tanto desempeñaba el papel, en muchos casos, de salvavidas. Bien es cierto que después de la visita llegaba la desilusión, el vacío que deja el anhelo insatisfecho y la insoportable certeza de que albergar un nuevo anhelo es poco menos que impensable. No fueron pocos los suicidios ocurridos después de estas visitas.

Otro lugar sagrado en el campo era el hospital (H-G habla del “culto al hospital” en Rusia), que quedaba al margen del “sistema esclavista soviético” y conservaba un clima de humanidad, garantizando al preso, además de un trato humano y cuidados médicos, esa soledad que le permitía buscar al menos algo de paz en su interior y recuperar una pizca de su individualidad. Ser trasladado al hospital es la meca del recluso, y ser devuelto al exterior, es decir, al trabajo, algo mucho más temible que la muerte.

Otros muchos comportamientos típicos de la vida en libertad se reproducían en la vida del campo, como la extrema dureza con que los ex-convictos trataban a los reclusos (fanatismo del converso), mucho mayor que la que empleaban los carceleros libres, el soborno (sobre todo a la hora de calcular la cuota), el pánico a desaparecer sin que nadie se entere (algo tan frecuente en la inmensidad del gulag), el apego al propio destino, más fuerte cuanto más bajo en el nivel de vida cae el individuo, y la resistencia a cualquier cambio, que, en los más desgraciados, se percibe siempre como “a peor” –algunos explican así que los indigentes no quieran dejar de serlo y por lo tanto que no merece la pena intentar hacer algo por ellos-. También el sufrimiento de experimentar la dicha ante los desdichados (momento de la liberación de H-G) y, por terminar citando una reacción por inexplicable tremendamente humana, la contradicción entre la teoría, el razonamiento (“... el hombre es humano en condiciones humanas y considero que uno de los despropósitos más espantosos de nuestros tiempos es intentar juzgarlo a partir de actos que ha cometido en condiciones inhumanas”) y la praxis, en este caso la negativa de H-G a conceder a quien se la pide con desesperación una palabra, una sola palabra de consuelo para seguir viviendo con un poco de paz (el judío polaco, o más bien polaco judío, con quien había compartido celda en Vitebsk en 1940, quien había traído la noticia de la caída de París, ofrece en 1945 a H-G el relato de su supervivencia en la brigada de construcción de un campo soviético; el relato termina en un agujero negro: un oficial del NKVD le sitúa en la disyuntiva de declarar contra cuatro compañeros de brigada alemanes –lo que supondría la muerte inmediata de los mismos- o abandonar el trabajo de la brigada y volver al bosque, es decir, la propia muerte. El judío eligió, y en 1945, en una Roma liberada, poco antes de embarcar a América, solicita, ruega a H-G esa palabra salvadora: “entiendo”. H-G guardó silencio). ¿No juzgó entonces? ¿No eran inhumanas las condiciones del judío? ¿Es realmente posible no juzgar? Quizá seamos demasiado pequeños para aspirar a tamaña heroicidad. Quizá nos baste con tratar de comprender, de conocer y de no olvidar nunca.